Una tensión que en ninguna edición remite y que ve endurecer el baloncesto y aumentar la proporción de faltas flagrantes por estas fechas. Pero una tensión cuyas consecuencias tienden inevitablemente a ser moderadas con el paso del tiempo. Basta un poco de retrospectiva para comprobar que la violencia, en sus formas más extremas, ha sufrido un serio revés después de muchos años en que su combate no era suficiente.

De algún modo se ha conseguido que la violencia escandalice. Con efectos sin precedentes.

Y donde antes el violento podía incluso proseguir en pista sería hoy conducido al estrado como un condenado más. Culpable. Sin paliativos.

Y valdría preguntarse cómo ha sido todo esto posible. Cómo la intervención cada vez mayor de lo físico en el juego no ha visto un paralelo desarrollo de la violencia, o al menos, de los riesgos que harían estallar la mecha con mayor facilidad. Sobre todo cuando trasladando la ecuación a la vida humana sabemos que una sociedad armada hasta los dientes encierra un potencial de asesinatos mucho mayor.

Es interesante asomarse a lo ocurrido.

La historia de la NBA es también la historia de una sucesiva y metódica represión de la violencia. No tanto de las pulsiones violentas como de su liberación.

Tomamos aquí la idea de violencia en el más amplio sentido. O dicho de otro modo, como todo acto contra el ordenamiento legal. De manera que una falta sería el primer paso en una escala no muy grande que acabaría hipotéticamente en la muerte.

Para empezar subyace al mundo del deporte una brutal hipocresía que de un lado alimenta las pasiones más bajas y de otro lamenta que estallen. Un conflicto que la experiencia ha demostrado irresoluble.

Lo que en cambio sí se ha conseguido es que los estallidos de violencia desciendan en número y resulten cada vez menos graves. No fue sólo el natural curso de las cosas o la civilización del deporte. Es que las peores excepciones y los periodos más críticos actuaron como estímulos. De manera que Heysel (1985) o el Palace (2004) estimularon poderosamente la inflexión o lo que se conoce como política represiva.

No obstante sorprende ver cómo el concepto mismo de violencia ha ido variando con el paso del tiempo.

La de los primeros pasos de la NBA sugiere incluso trazos de cuadro costumbrista. La violencia no era un factor desapegado ni un cuerpo extraño a combatir. Era la forma misma del deporte. El fiel retrato de una época.

Se trata de un periodo donde la misma estructura social, libre, democrática, pero rígida y autoritaria, se ve reflejada en cada átomo de la competición. Los propietarios son capitalistas de cierta audacia que aprovechan los alisios de la posguerra; los técnicos, depositarios de una jerarquía tradicional; y los jugadores, ciudadanos trabajadores al servicio del equipo (comunidad), la organización (empresa) y la liga (nación). Compartir los mismos valores y desventuras en aquel principio confiere a todos la mentalidad de jugar en familia, lo que no impide un buen número de refriegas y peleas entre hombres que conocían bien el espíritu militar. Así el exceso en los contactos se asume con naturalidad y, con frecuencia, como una cuestión de honor que resarcir allí mismo, a duelo, en una suerte anacrónica de violencia noble.

No había en suma diferencia entre baloncesto y baloncesto violento. Todo era uno.

De ahí que originalmente apenas hubiera contraste entre una falta y una falta excesiva. Para que sonara el silbato no era necesaria la sangre. Pero pocas dudas había sobre su comisión y muchas de las broncas se originaban por la reiteración, el exceso o la represalia. Pero casi siempre, y en esto han cambiado poco los tiempos, como consecuencia de una falta.

La intervención en el reglamento como medio corrector de la violencia nace casi con la misma liga. En modos y medidas que hoy se antojan inocentes porque el objetivo no era tanto impedir las peleas como el beneficio del agresor.

Ya en 1950 un pequeño equipo asesor del comisionado Maurice Podoloff, que no ignoraba las virtudes comerciales de las reyertas al modo del hockey, introduce un pequeño cambio para evitar la plusvalía de los astutos.

En los tres últimos minutos, después que el jugador que recibiera una falta lanzara un tiro libre, la posesión no volvía a manos del infractor. Había salto entre dos, la víctima y su verdugo. Dos años después el jugador rival que intervenía en el salto ya no era el verdugo sino el hombre que defendía a la víctima antes de la falta. Esto fue debido a que los equipos que pretendían ganar ventaja de la comisión de faltas enviaban como sicarios a sus hombres más altos.

Nace así una bonita distinción entre la falta por error y el deliberate fouling que tantos quebraderos dará en el futuro.

No habría en adelante grandes cambios.

La liga vivió años de relativa serenidad con una violencia tolerable hasta bien entrados los años setenta.

Una violencia tolerable equivalía, tal y como describía Dan Hofner en el Times, a una media de tres peleas por semana, a romperse los dientes a codazos al rebote y a la ausencia de un cuerpo reglamentario con facultades sancionadoras. Un escenario que alimentado desde la prensa -Basketball tougher than pro football? (Phil Elderkin, 1965)- despertaba un velado orgullo en un mundo de hombres que tímidamente estaba incorporando a los negros a la batalla.

La violencia como inconsciente juego de virilidades dio lugar a maniobras de poder típicas del cine negro. Uno de estos episodios terminó con la expulsión de Red Auerbach en 1963 al entrar a pista, enfurecido por un goaltending sobre Bill Russell, con la intención de agredir al colegiado Sid Borgia. Con Hawks y Celtics en modo polvorín tuvo que intervenir la policía y en su camino a vestuarios Auerbach las tendría tiesas con un aficionado. El recién llegado al cargo Walter Kennedy impuso al técnico la mayor multa conocida demostrando así quién era de verdad el jefe de la liga. Auerbach, intocable hasta entonces, contaría con auténticos matones a sueldo como Brannum, Loscutoff o Lovellette.

En ocasiones, si los matones no podían vestir de corto, eran contratados incluso para una noche por algún equipo. Fue el caso del directivo Lou Mohs para proteger a sus Lakers de la visita de los Knicks en enero de 1964. Solía preceder a estas maniobras un sentimiento de venganza por lo ocurrido en alguna velada anterior.

(Para un esclarecedor retrato oral de aquella época véase el cap. Twenty-five bucks for a punch, en Tall Tales: The Glory Years of the NBA, Terry Pluto, 1992).

Eran tiempos, como reconocería años más tarde el ideólogo del Flagrant Foul System, Rod Thorn, en que todo lo que ocurriera en pista quedaba en manos de los jugadores. Como si reglamento y árbitros poco pudieran hacer para evitar la explosión del desorden.

Pero a medida que transcurrían los años aquella violencia tolerada por todos fue gradualmente dejando de serlo. Porque los episodios y sobre todo la tendencia anunciaban cada vez peores consecuencias. Consecuencias que trascendían la anecdótica enzarzada de Bobby Dandridge y Jack Marin en las Finales de 1971.

No sería hasta 1975 que la suave entrada en la presidencia de Larry O'Brien duplicó las sanciones económicas por conductas de tipo antideportivo. De 50 a 100 dólares la multa (incrementada a 500 en 1984) también para los expulsados que se resistieran a abandonar la escena. El contacto físico con los árbitros pasa igualmente a ser penalizado con riesgo de suspensión.

Unas penas irrisorias que en el fondo estaban motivadas por el triste espejo que suponía la ABA, y por un temor todavía latente a que sanciones mayores disuadieran a las estrellas de seguir en la liga cuando obsesionaba a su comandancia asestar el golpe definitivo a la hermana pobre.

Poco imaginaba O'Brien el oscuro periodo que se avecinaba y que no tenía en realidad relación con la otra liga, absorbida finalmente en 1976. Para entonces la realidad había tomado una gran ventaja a su control. De manera muy tímida aquel año será el primero que penalice el empleo de los codos con riesgo para los jugadores. Costumbre que la tinta más satírica había atribuido a Wilt Chamberlain como el único y genuino elbows chain-pion.

Terminando la temporada de 1977 y habiéndose duplicado el número de peleas cualquier jugador implicado en una de ellas pasaría a ser castigado automáticamente con multa y suspensión.

Papel mojado.

En pleno segundo partido de aquellas Finales Darryl Dawkins y Mo Lucas convirtieron por unos segundos la pista en un cuadrilátero. Tres meses antes Bob Lanier había tumbado a Jim Eakins con un fuerte guantazo a modo de martillo que contrariamente al pisotón en la cabeza de Warren Jabali sobre Jim Jarvis (ABA) sí captaron las cámaras. Dos de muchos otros ejemplos.

Transcurrido el verano nunca una medida daría peor resultado.

A los dos minutos de iniciada la competición Abdul-Jabbar se disloca la mano derecha en Milwaukee al desatar un directo sobre el rostro de Kent Benson como represalia a un codazo en el estómago. No era más que el preludio a lo que estaba por llegar. Una temporada en que la violencia deviene en epidemia.

No fue nada casual. Respondía, como suelen los procesos, a un subterráneo que gradualmente acabaría conquistando la superficie.

En poco tiempo el baloncesto NBA había conocido el peor desarrollo de la lucha por la posición de los hombres altos. A las batallas bajo el aro se añade la manifiesta intimidación sobre los pequeños que se atrevían a penetrar.

Desde un punto de vista técnico la violencia soterrada alcanzó tal frecuencia e intensidad que muchos jugadores extremaron la competencia sin balón en los aledaños del aro hasta hacer del juego un particular conflicto inter pares.

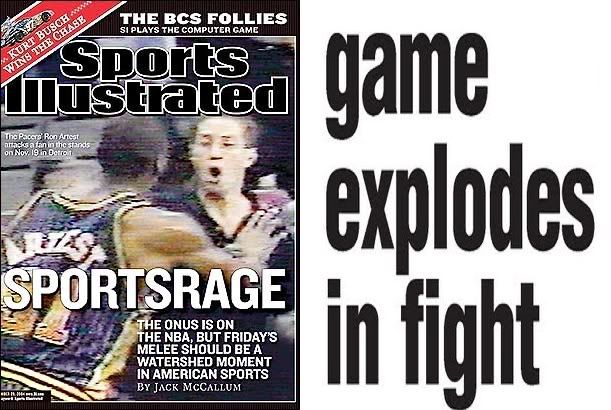

Así el curso de 1978 experimenta un repunte que registra nada menos que 40 peleas una abrumadora mayoría de las cuales implica a los llamados enforcers. Precisamente a ellos dedicaba Sports Illustrated su portada y reportaje central en octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada.

El 9 de diciembre Rudy Tomjanovich mantiene durante unos terribles instantes un pulso con la vida en lo que hasta entonces fue el peor episodio de violencia en la historia de la NBA. Kermit Washington, el autor del puñetazo, sería suspendido de empleo y sueldo durante dos meses (en realidad lo sería de por vida). Y sin embargo el 17 de diciembre, apenas una semana después, el joven alero de Buffalo Bill Willoughby desata otro puñetazo sobre Gus Gerard mientras en otro partido Adrian Dantley la había emprendido contra Dave Meyers.

Aún restaban otras tres docenas de incidentes de severa violencia. Las palabras de Calvin Murphy no lo podían explicar mejor: "Cualquier día vamos a ver morir a alguien".

La prensa nacional aprovecha el desastre para arremeter contra una NBA a la que hacía tiempo que tenía ganas. El influyente New York Times, en un durísimo editorial, se pregunta en qué clase de subversión ha dado el baloncesto. Y responde: "Bajo los tableros la fuerza y la intimidación son el único juego que hay". En enero Curry Kirkpatrick, de nuevo en Sports Illustrated, refiere la dramática situación como "escalada de violencia" y esgrime las tensiones raciales y la desigualdad salarial como detonantes. El rey de los interiores de la época, Kareem Abdul Jabbar, víctima de los excesos de la mayoría de enforcers como había ocurrido antes con Chamberlain, rompe su silencio: "Mientras la liga continúe viendo este juego como un deporte de contactos, una filosofía que a mi juicio es altamente cuestionable, las faltas violentas seguirán sin ser detectadas". Y advierte que la situación no dejará de empeorar en tanto la óptica arbitral permita "maximizar los contactos y minimizar el potencial de las reacciones violentas".

La epidemia multiplica las críticas y titulares por todo el país -Basketball as combat sport, Violence on the court, etc.- e incluso The Wall Street Journal se suma a la carga acusando a la NBA de haberse convertido en la National Boxing Association.

La dureza en el baloncesto había alcanzado su masa crítica.

Todo ello apremiaba un cambio drástico en la dirección de las cosas. Terminada la temporada de 1978 Larry O'Brien, a través de su director ejecutivo, Larry Fleischer, y el joven abogado David Stern, resolvió poner en marcha un grupo de trabajo liderado por el responsable del reglamento, Joe Axelson, y el presidente de la Asociación de Jugadores, Bob Lanier. Un comité que desmentía las declaraciones del técnico de los Bullets, Dick Motta, y su excesiva confianza en el papel: "The rules are clearly written in the book. The just have to be enforced".

El mismo Curry Kirkpatrick había sugerido meses atrás dos ideas de carácter salvífico. La primera buscaba potenciar el factor arbitral: menor permisividad y mayor vigilancia. Propuso para ello incluir un tercer árbitro en pista y adoptar la línea de tres puntos, un experimento que ya tenía dos precedentes, la ABL de los primeros sesenta y sobre todo, la ABA, escenario donde había dado buenos resultados.

La inclusión del triple dilataría los espacios obligando a poner en práctica tácticas de alejamiento general del aro, despejar el interior de parásitos potencialmente peligrosos y lograr en suma una notable distensión del juego y sus más feroces intérpretes.

Ambas fueron aceptadas.

La figura del tercer árbitro fue depuesta dos años después porque la liga no podía hacer frente a aquel gasto. En realidad a ninguno. La crisis de identidad había afectado muy seriamente al completo edificio del baloncesto profesional.

Pero entre 1978 y 1980 el reglamento espabila años de sopor con la restricción del hand-checking, la protección de las mesas de anotadores y la tímida entrada del concepto flagrant que ve su primer efecto en la ventaja de que el entrenador del jugador agredido elegirá al lanzador de los libres.

Gradualmente el infierno irá templando.

La década de los años ochenta vería una Edad de Oro deportivamente hablando. La concepción de la violencia daría un curioso giro con la entrada en el cargo de David Stern. Pero la ignición de los conflictos y sobre todo la proliferación de las peleas, si bien menor, no remitieron en exceso. De hecho lo harían muy poco.

Ocurrió que la renovada veneración por una histórica rivalidad y la buena marcha del negocio desplazaron repentinamente la importancia de los sucesos violentos. Contra lo ocurrido en la era O'Brien resultaba que la violencia no repercutía negativamente en las audiencias. Y nada lo haría hasta entrados los noventa.

Así se suele olvidar que los años ochenta fueron esencialmente violentos.

Una década que asiste impávida a la agresión de Cedric Maxwell a un espectador del Spectrum en plenas ECF, a una sucesión de puñetazos de Buck Williams sobre un Lonnie Shelton tendido en el suelo, de Robert Parish a Bill Laimbeer o de Olajuwon sobre Paultz; a interminables segundos de combate entre Mark West y James Donaldson o a la legendaria refriega entre Julius Erving y Larry Bird. Incluso algunos capítulos, con especial atención a la histórica flagrante de McHale a Rambis, serían arropados de preciado carácter épico sin gran represión de las imágenes por parte de la propia liga.

Porque en el fondo la rivalidad entre Celtics y Lakers fue el delicatessen que todos habían añorado. Pero también la quintaesencia de lo violento. Sin grandes reproches.

Así pues la violencia no era el problema. Acaso su gestión de cara al gran público.

La llegada al cargo de David Stern no marca propiamente un antes y un después. Lo hará pasados casi diez años, cuando el negocio comience a mostrar síntomas de agotamiento. Hasta entonces podía hablarse de una intervención en el reglamento como medio corrector. En adelante Stern se marcará como objetivo la erradicación de lo violento.

En 1988 acercaría finalmente al cuerpo arbitral a la toma de decisiones que implicaban cambios en el reglamento al tiempo que resolvía el regreso del tercer árbitro. Esta vez para quedarse.

Los noventa arrancarán en 1993. Lo harán de hecho en el mes de marzo, cuando Knicks y Suns aguardan al final del partido para ajustarse las cuentas y protagonizar la peor tangana de aquella década.

Stern, ahora sí, toma directamente cartas en el asunto -no dejará de hacerlo en adelante- y a través de Rod Thorn se establece un nuevo código de situación, un reparto posicional de los grupos en juego que prohíbe terminantemente entrar a pista. El primer jugador en abandonar el banquillo durante una refriega será multado con 2500 dólares. Y el equipo con 5000 por cada uno de los restantes que lo haga.

Quedan delimitadas las acepciones de la Flagrant Foul. De tipo 1, como acción de falta innecesaria. De tipo 2, manifiestamente excesiva. Nace igualmente el sistema por puntos que sanciona la acumulación de flagrantes. No mucho después lo hará con las técnicas.

Lo que consiguen los perversos años noventa es soterrar la violencia bajo la alfombra. O mejor, emplear las medidas represivas y la militarización defensiva del juego en su favor, incorporando la violencia al baloncesto con una naturalidad sin precedentes, como habían hecho con incuestionable éxito los Pistons, el nuevo patrón a emular.

Lo ocurrido entre 1993 y 2004 es digno de estudio. Un proceso que combina magistralmente la devaluación de todas las fuerzas creativas con la absoluta normalización de las potencias violentas. Al extremo de formarse plantillas enteras de ejecutores y enforcers al modo de Knicks o Heat, la artillería perfecta para la nueva industria pesada. Un sofisticado trayecto, como había advertido Lacan, de las reacciones emocionales de ira (peleas) a las demostraciones de finalidad intimidante.

Son los años del acting out, la peor versión del trash talking y la obscenidad no verbal en el lenguaje in your face. La era del baloncesto narcisista y genital. Pero también de las reyertas cobardes. De colisión de manadas sin que aparezca claro el agresor o alguno tome la delantera.

Eran los primeros efectos de un velado temor a las sanciones.

La violencia había completado, pues, un perfecto círculo de perversión. Desde las peleas entre Bulls y Knicks y Hawks y Heat, ambas en 1994, a lo ocurrido en el Palace diez años después el baloncesto NBA podía ser un juego esencialmente violento de manos limpias. Sin aparente comisión de delitos. Infestado en su misma sangre.

Los terribles sucesos del Palace (2004), los peores nunca habidos, se explican por sí solos. Pero también lo hacen con el tardío final de una sórdida travesía que había permitido el cultivo de demasiados ingredientes nocivos.

La gravedad de lo ocurrido trascendía esta vez los editoriales de prensa. Entre el rigor y el oportunismo se multiplicaron los estudios que hablaban en términos de violencia indispensable, de porcentajes de sospecha -el 21 por ciento de los jugadores de la NFL había sido arrestado por agresión (David Walsh, ICFI, 2004)-, y de fenómenos que atacaban a las raíces mismas de la cultura norteamericana.

La alarma era incluso más grave de la encendida a finales de los setenta. Aunque la teoría insinuara una tragedia similar: la ruptura entre estrellas y espectadores, el intocable star system y su principal depositario, el gran público.

"Soy yo quien decide", advertía con mano de hierro David Stern. A partir de Artest las sanciones podían valorarse en millones de dólares. Las salidas del banquillo acarrearían suspensiones automáticas, su equivalente en salario y multas de hasta 20 mil dólares. Dos flagrantes la misma noche conllevarían suspensión y el hand-checking quedaría definitivamente prohibido en campo abierto.

El reglamento pasa incluso a un segundo plano y su soberanía será suplantada por la decisión personal de los guardianes contra los unsportsmanlike acts. Cargos como Russ Granik y Stu Jackson comienzan a ocupar planos de actualidad.

Poco antes Jerry Colangelo había heredado la tarea iniciada por Rod Thorn y arropado por un comité de expertos establece una fina aritmética que busca equilibrar espacios y contactos. En realidad la nueva política reglamentaria no buscaba poner fin a la violencia. Sino liberar el juego de los correajes que venían sometiéndolo la década anterior. Sólo que las consecuencias serían muy favorables en el terreno de lo violento. Mayores incluso de lo esperado.

Como si en la misma constitución del juego residiera la solución. De modo que a mayor castigo al contacto mayor evaporación del juego duro, el caldo que conducía a los jugadores a la ebullición.

Sobre ello gravitó una política ilimitada que se extendió vertical y horizontalmente: implementación de la seguridad en los pabellones, prohibición de venta de alcohol en los últimos cuartos, código de vestimenta y un límite de edad de acceso a la NBA. Los árbitros tendrían incluso potestad para expulsar a espectadores.

Así en la segunda mitad de los dos mil, obviando la cobarde trifulca entre Nuggets y Knicks, los incidentes resultan tan aislados que el empujón de Robert Horry a Steve Nash, el baloncesto terrorista de Bruce Bowen o el discreto codazo de Garnett sobre Richardson alcanzan una relevancia excesiva, en otro tiempo impensable, y que verifica la condición escandalosa que precisamente David Stern pretendía para las llamadas acciones violentas.

Sprewell, Artest, Carmelo o Arenas serían colgados sucesivamente a la vista de todos.

La operativa de represión amplió al máximo las fronteras del control. De modo que fuera posible sancionar a jugadores, técnicos o propietarios que cargasen contra la labor arbitral. Jackson, Cuban, Van Gundy o Howard saben que la crítica ni siquiera debe producirse a micrófono abierto. Cualquier canal de las nuevas tecnologías tiene perfecta validez.

Los resultados de todo este gigantesco proceso histórico se viven aquí y ahora.

En relación a tiempos pasados la NBA actual es una bucólica pradera de juego.

Al extremo de que la violencia explícita de antaño ha devenido hoy en material que descifrar: enganchones al hierro con riesgo de técnica, el mismo castigo por partida doble a un ligero intercambio de malas palabras; no levantar al rival tendido en el suelo, preámbulos en los videomarcadores que enciendan los ánimos o números previos al salto inicial que marquen territorio subrayando la presencia de machos alfa, al estilo de Kevin Garnett.

Peligros autorizados para todos los públicos.

Erradicar la violencia del baloncesto representa un bien deseable.

Pero las medidas represivas en cualquier ámbito de la vida no suelen reconocer límites claros. De manera que si la intervención de lo artificial prosiguiera su camino hasta la más absoluta tiranía, daríamos en absurdos tales como la expulsión de Tim Duncan por esbozar un simple sarcasmo en el banquillo o la condena pública de un jugador que no salude a sus verdugos, un uso completamente normal en los venerados años ochenta.

Un panorama esclerotizado por el absurdo represivo sería incluso menos deseable que la violencia a reprimir.

Por dos razones:

- Porque todo deporte de equipo es por naturaleza violento.

- Y en consecuencia, ninguna represión conseguirá nunca librar al deporte de estallidos de violencia igual que la Sociedad de Naciones no pudo evitar la gran guerra.

No mientras sea el hombre quien esté ahí abajo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario