El técnico más laureado en la historia del baloncesto profesional americano ha alcanzado ese estadio de invulnerabilidad exclusivo de las leyendas de verdad. Nada negativo le afecta y hasta quedó atrás aquella molesta etiqueta de aristócrata. Por lo visto ya no son los jugadores quienes le hicieron grande. Sino él quien permitió a los más grandes simplemente serlo.

Jackson goza hoy de un respeto sagrado. Hasta sabe a poco pensarle como entrenador. Porque sugiere ya la reverente condición de maestro, guía, docente, psicólogo, escritor, intelectual y al paso, un icono de la alta canasta, como un Christian Dior del baloncesto. Toda aquella aureola que a no pocos irritaba -incluido Auerbach-, esa sobredimensión de su figura, ha adquirido ya una condición de realidad que nadie se atreve a cuestionar, aunque en una de sus habituales boutades asegure que Abdul Jabbar no responde a su ideario de líder.

La prensa, incluso la más habitual y convecina, se dirige a él en actitud que mezcla súplica, temor y connivencia, a lo que Jackson, eludiendo los ojos de los periodistas, pequeñas sombras que le llegan como un zumbido, responde con cada vez mayores dosis de ironía y desprecio. Hace tiempo que ganó todas las batallas. Y demasiado que ganó la guerra.

Hasta hay algo en su porte de vieja majestad. Con una planta envidiable y palabras que parecen salmos, rebosa de esa insondable posición que el gusto femenino observa como irresistiblemente interesante. Cuando camina, pesadamente por la fascitis y una espalda doblada, lo hace como aquellos viejos maestros que aguardaban el fin de jornada para caer a plomo en su sillón de biblioteca. A Jackson le aguarda un trono en cada pabellón.

Y todo esto parece mentira recordando lo que Jackson fue, dónde creció y a qué parecía destinada su existencia. El castellano refiere vulgarmente a esos individuos como paletos de pueblo.

Criado en las profundidades de la América rural, fronteriza entre Montana y Dakota del Norte, la vida del joven Phil no era sino estricta vida religiosa. En el seno de una familia entregada al Pentecostalismo ninguna aspiración superior a la santidad del creyente.

En Williston un chico aprendía a conducir con siete u ocho años. Todo para que a los diez supiera manejar el tractor. Allí no había tele, ni fiestas ni bailes, ni alcohol ni cigarrillos, ni chicas ni tebeos. Y tampoco música que no fuera el coro evangélico de los domingos, donde Phil, a juicio de los feligreses, apuntaba maneras de tenor o barítono. La misa era diaria. Como la lectura de la Biblia al acostarse. Si practicaba algún deporte, nada de violencia o ensañamiento con los derrotados. Y entre aquellos tiernos sudores, clases de piano y trombón así como pequeños papeles en obras teatrales de la escuela, con los clásicos y apóstoles por bandera.

A pocos días de cumplir Phil los 17 años, desdentado por la embestida de un buey al que tocaba alimentar a diario, su hermano mayor, Joe, recibió permiso para llevarle al cine. La película, Siete Novias Para Siete Hermanos. Hasta entonces el muchacho no sabía ni lo que era una película ni lo que era el cine. Y tan maravillado debió quedar que Joe quiso repetir la experiencia de sorprender a su hermano. Pero esta vez sin permiso. Montó al pequeño en el coche y lo condujo hasta fuera del estado. "Te voy a llevar a ver mundo", bromeaba. Y en su inocencia Phil lo creía a pies juntillas, como si aquellas otras montañas, carreteras y piedras fueran todo el mundo que había de conocer.

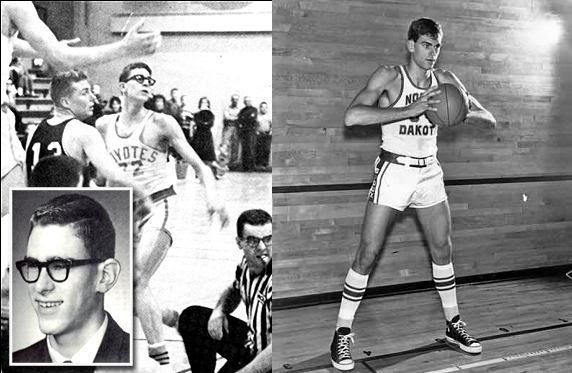

Como suele, fue su estatura lo que llamó la atención del entonces técnico jefe en la Universidad de Dakota del Norte, Bill Fitch, y su asistente Jimmy Rodgers. Era fácil reclutar a un mozo allí. Y tres años de educación universitaria bastaron para abrazar el darwinismo y granjearse el interés de los Knicks a través de su técnico Dick McGuire, que poco después dejaría su sitio a Red Holzman abriendo así el periodo más brillante -el único en realidad- en la historia de New York.

Deportivamente Phil Jackson era un joven desgarbado sin trazas de atleta. Su única virtud era el gancho, que formaba lenta y pesadamente a la zurda. Su facilidad para cometer faltas no tenía parangón y cada vez que le llegaba el balón un nervioso murmullo inundaba el Madison. "Podía oírles perfectamente. Comencé a ocultarme, a estar lo más lejos posible de él". Pero ya no fue posible cuando tocó suplir al lesionado Reed en la campaña del 72, en la que llegó a recibir una carta que deseaba su muerte. Jackson fue el primer jugador de la historia en reclamar de la liga que el seguro médico incluyera tratamiento psiquiátrico.

Pero había algo misterioso en él que gustaba a Holzman. Era un tipo sacrificado, generoso y alegre. "Te prohibo driblar -le ordenó-. Ya aprenderás todo aquello donde seas útil". Holzman habría acogido como un hijo a aquel joven meditabundo de apariencia confusa. Pero al momento de conocerse respondían a perfiles diametralmente opuestos. Conservador uno, libertario ya el otro, un incidente vino a unir sus percepciones y materializarlas sobre el papel.

La temporada de 1970, la del feliz título, la perdió Jackson entera por lesión. Pero ganó algo cuyo verdadero valor entonces desconocía. "Ver los partidos desde fuera -recordaba- me convirtió en un tipo mucho más crítico sobre lo que en realidad ocurre ahí dentro. Comencé a ver equipos en lugar de simples jugadores y desarrollé una percepción más precisa de qué es lo que necesita realmente un equipo y qué no". Y el viejo Holzman comenzó a reclamar su opinión como scout de los equipos rivales, tarea en la que Jackson se sentía muy cómodo. "Yo no era lo que se dice un buen deportista. Pero sí valía en situaciones de tensión. Sabía reaccionar en escenarios difíciles". El suyo con el Madison acabó en la feliz temporada del 73.

Nada hay aquí de Sacred Hoops ni la manida filosofía Zen. Son demasiados los decepcionados con una obra cuyas intenciones mejor satisfacen otros autores. Cierto que su fondo está reflejado en multitud de episodios y conductas a lo largo y ancho del Jackson entrenador. Pero interesa mucho más su recorrido anterior, un trayecto perfectamente trazado en el periodo comprendido entre los últimos sesenta y los primeros setenta en la capital del mundo. Una mezcla explosiva.

En apenas una década (1965-1975) el bandazo de Jackson fue total. De la granja a la urbe, del catecismo al mentalismo y de los aperos del campo a la túnica del alma.

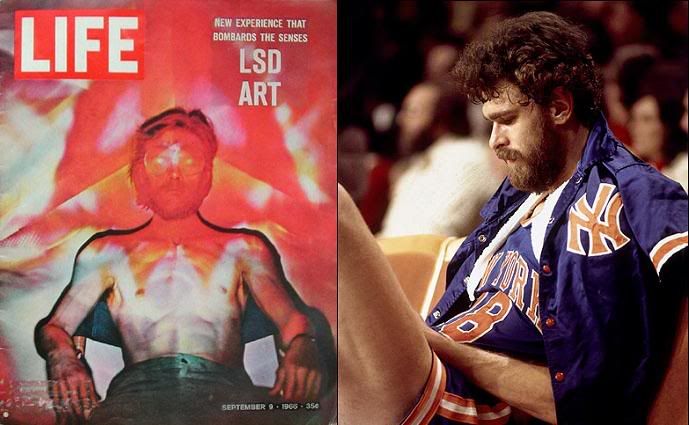

New York hizo de Jackson un hippie moderado. Abrazó sus causas pero no renunció al orden material de la vida. Y tanto desaliñó su aspecto como engalanó su ideario. El joven Jackson se sumergió plenamente en las vivencias psicodélicas de la época. Vivencias que transitaban de lo político a lo artístico, de lo ecológico a lo sexual. Y entre tanta agitación hundiría sus retinas entre páginas de Huxley, Pirsig, Castaneda, Whitman y Leary. Especialmente en este último, a cuyo recordado eslogan -"Sintoniza, despierta, descuélgate"- se entregó en cuerpo y alma con la debida discreción.

Jackson nunca ocultó su experimentación con las drogas. No con todas. Tan sólo con las llaves que descifraban aquel recurrente misterio que Huxley y Morrison universalizaron como The Doors. No eran de su interés ni los estimulantes ni los narcóticos. Tampoco el alcohol por su corto recorrido. Con aquella poderosa obsesión por el psiquismo, se vio inevitablemente seducido por los amplificadores. Consumado el anillo de 1973 Jackson se embarcó en un desfile de vivencias introspectivas marcadas por el LSD, la mescalina y la marihuana, con la que llevaba tiempo conviviendo como jugador. Hoy alarma lo que entonces era el vórtice juvenil de la época. Con gusto Jackson habría aprobado aquella fantasía de Leary de contaminar con LSD los depósitos de agua de una gran ciudad.

Aquel verano del 73, verano de noches lisérgicas junto a una actriz de segunda fila en las playas de Malibú, "resultó personalmente algo tan dramático como ganar el título con los Knicks. (...) El LSD me brindó una de las experiencias cumbre de mi vida. (...) Aprendí a amarme a mí mismo y me convertí en un jugador completamente orientado a la filosofía de equipo".

Publicada en su primera obra autobiográfica -la inencontrable Maverick (1975)-, aquella honesta confesión equivalía también a un material delicado y al riesgo de que los medios abusaran de su lado más vulgar y morboso. Contrariamente al bizarro caso de Dock Ellis, Jackson sabía lo que hacía. En sus viajes al centro del alma nunca dejó de pactar con el mundo real. Tan sólo sumirse en su más allá y transferir a su conducta toda aquella profundidad de conocimiento.

No dejan de ser curiosas algunas consecuencias de sus memorias. Al poco de iniciar Jackson su desfile de anillos Pat Riley no tuvo reparos en elogiar su figura: "Es un hombre de amplia perspectiva y nuevas dimensiones que aplicar al significado de ser entrenador". Pero cuando Jackson anticipó el anillo del 99 como un punto débil en la historia la reacción de Riley fue de muy distinto signo: "Creo que son los efectos del LSD que todavía le duran. Qué coño sabrá él. Debería cerrar la boca ahora que no está en la liga. El problema es que no quiere conceder ningún crédito a nadie". Para entonces hacía demasiado que Jackson conocía el valor de una sonrisa como escudo.

Cuando colgó las botas en 1980 después de codirigir los Nets junto a Kevin Loughery su futuro como técnico estaba escrito. Pero previsiblemente no más allá de una cuarta fila.

Tras su paso como comentarista para los Nets desapareció del mapa. Como si el baloncesto no fuera ya con él. Y de hecho así fue hasta que la CBA llamó a sus puertas para darle una oportunidad. En Albany puso una insólita doble condición basada en el más absoluto igualitarismo:

- Todos jugarán y descansarán los mismos minutos.

- ¿¡Qué!?

- Y también ganarán lo mismo. No voy a romper el equilibrio de este equipo por unos cuantos dólares. Sólo los casados ganarán un suplemento de 25 pavos más a la semana -advirtió al directivo de los Patroons y presidente de la liga, Jim Coyne, que también accedió a su segunda petición-. Y por favor, sabes que yo valgo más.

- De acuerdo. Treinta mil. Ni más ni menos.

- Te prometo que el año que viene ganaremos el título.

Y la promesa fue cumplida.

En adelante serían innumerables los episodios reflejo de su personalidad. Es célebre la primera -y fracasada- cita con Chicago Bulls. Presentado por Jerry Krause a Stan Albeck por un puesto de asistente, el técnico tardó dos segundos en disolver la cita. "¿Qué clase de tipo se presenta con esas pintas?". Vaqueros anchos, gruesos tirantes y un enorme sombrero panameño que el candidato había adquirido en Puerto Rico para protegerse del sol. "Lo siento, Phil", se disculpó Krause antes de que Jackson maldijera: "Y esto me lo hace un tío que se riza el pelo".

La siguiente fue la buena. Aunque hiciera falta algo más.

- Esta vez -advirtió Krause- haz el favor de presentarte en condiciones.

El resto es historia. Una historia que arranca pasando por encima de Collins y que culmina con el anillo de 1991, tras del cual Jacko aceptó a regañadientes acudir a la tradicional cita con el presidente. Como las lejanas noches bíblicas George Bush encarnaba todo aquello de lo que había huido.

Su madre, Elizabeth, abrazaría de buen grado la fortaleza económica de Phil. No hay religión que lo resista. Pero no dejaba de presentarle sus dudas acerca de su deriva espiritual, ante lo que Jackson respondía con esa magistral ambigüedad inmune al engaño: "Madre, sigo siendo lo mismo: tu hijo".

Phil Jackson no es mentira. Su vida le avala. Pero desde un punto de vista estrictamente humano, resulta mil veces más interesante escrutar su camino hacia la madurez que su gloriosa carrera en la NBA. De aquel andar de juventud se hace obligado rescatarle para comprender parte de su hermosa complejidad.

La muerte de Timothy Leary cogió a Jackson en plenas Finales del 96. Lejos de separar su profesión de la rendida admiración hacia un sacerdote de juventud, Jackson actúo con la coherencia de un hombre para quien profesión y vida fueron siempre la misma cosa. Antes de un entrenamiento tributó junto al equipo un minuto de silencio que coronó con estas palabras: "Creedme, fue un tipo impresionante. Pero terminó demonizado por la prensa cuando había causado una profunda impresión a toda la gente de mi edad. Fue un verdadero portavoz de mi generación".

Se comprende así más fácilmente su habitual proceder: las ofrendas de libros, personalizadas al carácter de cada jugador, sus entrenamientos sin balón, sus sesiones de video con música adecuada, sus películas mensaje o sus tiempos muertos de silencios y burlas a la ciencia táctica: "Hay que anotar y como hay que anotar ya sabéis quién lo tiene que hacer" (1993 NBA Finals). Donde otros muchos técnicos blindaron su persona bajo el acero del cargo, Jackson hizo de sus jugadores depositarios de sus inquietudes, ejerciendo, y la metáfora es obligada, el papel de padre maestro de hijos alumnos. Con tal éxito que Michael Jordan o Shaquille O'Neal pondrían la condición de seguir con él o no seguir.

A su mano Rodman funcionó. Artest lleva camino. Es como si Jackson fuera capaz de enderezar a Manson, Chikatilo o toda alma perdida. Su epitafio bien podría firmar: "Aquí yace un hombre al que la vida devolvió la sonrisa". Esa finísima mueca, no olvide el espectador, encierra a estas alturas demasiadas cosas que torpemente hemos aquí perfilado.

Diez veces campeón de la NBA. Y cabe preguntarse si eso es suficiente para descifrar su legado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario